CDH KurzMeldungen April 2025

Für die 6. Zukunftswerkstatt Sales Excellence am 8. Mai 2025, in Frankfurt am Main zum Thema „KI als Booster im Vertrieb – Strategien und digitale Werkzeuge für intelligentes Verkaufen“ bekommen Sie, als CDH-Mitglied, einen exklusiven Rabatt.

Für die 6. Zukunftswerkstatt Sales Excellence am 8. Mai 2025, in Frankfurt am Main zum Thema „KI als Booster im Vertrieb – Strategien und digitale Werkzeuge für intelligentes Verkaufen“ bekommen Sie, als CDH-Mitglied, einen exklusiven Rabatt. KI ist im Vertrieb angekommen. Nutzen Sie jetzt den Know-how-Transfer für Ihre Vertriebsarbeit!

KI-gestützte Vertriebsarbeit nimmt überall zu.

· Doch welche Tools sind die richtigen?

· Für welche täglichen Prozesse im Verkauf passen sie?

· Wie müssen sich Vertriebsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen organisieren, um die Potenziale von KI im Vertrieb auszuschöpfen und ihre Kundenbeziehungen sowie das Datenmanagement zu verbessern?

Entdecken Sie die Zukunft des B2B-Vertriebs bei der 6. Zukunftswerkstatt Sales Excellence! Antworten auf die wichtigen, zentralen Fragen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Vertrieb geben Ihnen renommierte Experten.

In einer Zeit, in der Sales Performance und moderne Technologien entscheidender für den Unternehmenserfolg sind, bietet diese Konferenz wertvolle Einblicke, wie Künstliche Intelligenz Vertriebsteams unterstützen und gleichzeitig Verkaufsaufgaben im Kundenkontakt optimieren kann. Erfahren Sie zum Beispiel, wie autonome AI Agents dazu beitragen, die Kundenbindung und den Umsatz nachhaltig zu verbessern und Ihnen in der Leadqualifizierung mehr Zeit verschaffen. Lernen Sie darüber hinaus im Praxiseinsatz kennen, wie Bestandskundenpotenziale ausgeschöpft und bessere Vertriebsentscheidungen durch KI möglich werden.

Freuen Sie sich auf die beiden Keynotes und weitere spannende Vorträge:

Survival of the Smartest – Wie Vertriebsführungskräfte und Sales Teams den KI-Wandel erfolgreich meistern

Felix Ohlhauser, Head of Sales, Pawlik Consultants GmbH

KI als Sparringspartner im Vertrieb – Mit den richtigen Konzepten und Power-Tools den Geschäftserfolg beschleunigen

Eckhart Hilgenstock, Interim Executive, Hilgenstock

Live-Speed Dating mit Branchenkollegen und Experten

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich persönlich auszutauschen und wichtige Fragen rund um KI im B2B-Vertrieb zu diskutieren.

Exklusiver Rabatt für CDH-Mitglieder:

Sie sparen € 200,- und zahlen nur € 450,- Teilnahmegebühr!

Wir sind Kooperationspartner der Sales Excellence-Konferenz und laden Sie ein, gemeinsam mit führenden Vertriebsspezialisten innovative Best Practices spannender Unternehmen kennenzulernen. Bauen Sie Ihren Wissensvorsprung in Sachen Künstliche Intelligenz bei der Zukunftswerkstatt Sales Excellence praxisnah aus.

Programm und Anmeldung sowie weitere Informationen zum Rabatt für CDH-Mitglieder als Konferenzteilnehmer finden Sie hier:

Zukunftswerkstatt Sales Excellence 2025

Seien Sie Teil der spannenden Wissens-Reise und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz bei der Zukunftswerkstatt Sales Excellence 2025!

Der Westen hat (s)eine große Trendshow!

Der Westen hat (s)eine große Trendshow! Die TRENDS UP WEST hat in den letzten sechs Ausgaben gezeigt, wie beeindruckend sie ist. Über 300 Aussteller mit ca. 450 Marken freuen sich auf Ihren Besuch nach Düsseldorf, um das Konsumgüter-Event in der einzigartigen Atmosphäre des Areal Böhler zu erleben.

Dieses Jahr gibt es ein besonderes Programm für Handelsvertreter! Entdecken Sie direkt, welcher Aussteller noch eine Handelsagentur sucht, und knüpfen Sie wertvolle Kontakte.

Achten Sie auf dieses Zeichen:

Exklusiv für CDH-Mitglieder: Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlosen Ticketcodes und seien Sie dabei!

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Trend up West!-Tickets“ an info@cdh.de. Teilen Sie uns auch mit, wieviele Tickets sie wünschen.

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,0 % gestiegen.

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,0 % gestiegen.Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von November 2024 bis Januar 2025 auf dem Niveau der drei vorangegangenen Monate (0,0 %). Im Dezember 2024 sank die Produktion gegenüber November 2024 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 1,5 % (vorläufiger Wert: -2,4 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 war die Produktion im Januar 2025 kalenderbereinigt 1,6 % niedriger.

Deutlicher Produktionszuwachs in der Automobilindustrie

Die positive Entwicklung der Produktion im Januar 2025 ist insbesondere auf den Anstieg in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt +6,4 % zum Vormonat) zurückzuführen. Auch die Produktionszuwächse in der Nahrungsmittelindustrie (+7,5 %) und in der Maschinenwartung und -montage (+15,6 %) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang im Bereich Herstellung von Metallerzeugnissen (-7,7 %) aus.

Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) nahm im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 2,6 % zu. Dabei stieg die Produktion von Vorleistungsgütern um 3,3 %. Die Produktion von Investitionsgütern sowie die Produktion von Konsumgütern stiegen jeweils um 2,4 %. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,5 % im Januar 2025 im Vergleich zum Vormonat. Die Bauproduktion stieg hingegen um 0,4 %.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 fiel die Industrieproduktion im Januar 2025 kalenderbereinigt um 1,7 %.

Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen

In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 3,4 % gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von November 2024 bis Januar 2025 auf dem Niveau der drei vorangegangenen Monate (0,0 %). Verglichen mit dem Vorjahresmonat Januar 2024 war die energieintensive Produktion im Januar 2025 kalenderbereinigt um 2,1 % höher. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite „Industrie, Verarbeitendes Gewerbe“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Produktion im Produzierenden Gewerbe

Januar 2025 (real, vorläufig):

+2,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-1,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Dezember 2024 (real, revidiert):

-1,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-2,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 7,0 % gefallen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 2,7 % niedriger als im Vormonat.

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um 7,0 % gefallen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 2,7 % niedriger als im Vormonat.Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von November 2024 bis Januar 2025 2,4 % niedriger als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge stieg er um 1,0 %. Im Dezember 2024 stieg der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber November 2024 um 5,9 % (vorläufiger Wert: +6,9 %).

Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Januar 2025 ist auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt -10,7 % zum Vormonat) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; -17,6 %) zurückzuführen. In diesen Bereichen wurden im Vormonat mehrere Großaufträge verzeichnet. Auch der Rückgang des Auftragseingangs im Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-12,9 %) beeinflusste das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkte sich hingegen der Anstieg der Auftragseingänge im Bereich Herstellung von elektronischen Ausrüstungen (+4,8 %) aus.

Im Bereich der Vorleistungsgüter ergab sich für den Auftragseingang im Januar 2025 ein Rückgang von 1,4 % im Vergleich zum Vormonat. Bei den Investitionsgütern und den Konsumgütern fiel der Auftragseingang um 11,0 % beziehungsweise 2,0 %.

Die Aufträge aus dem Inland gingen im Vormonatsvergleich um 13,2 % zurück. Die Aufträge aus dem Ausland verringerten sich um 2,3 %. Dabei fielen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 2,5 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone um 2,3 %.

Umsatz im Januar 2025 steigt um 0,4 % zum Vormonat

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Januar 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,4 % höher als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 0,9 % geringer. Für Dezember 2024 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,5 % gegenüber November 2024 (vorläufiges Ergebnis: -0,1 %). Die vergleichsweise hohe Revision im Dezember 2024 ist auf eine Nachmeldung im Bereich Schiffbau zurückzuführen.

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:

Januar 2025 (real, vorläufig):

-7,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-2,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Dezember 2024 (real, revidiert):

+5,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-6,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Union und SPD haben sich auf umfangreiche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung verständigt. Besonders die geplanten Infrastrukturausgaben könnten der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verschaffen, zeigen neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Union und SPD haben sich auf umfangreiche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung verständigt. Besonders die geplanten Infrastrukturausgaben könnten der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verschaffen, zeigen neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).Das Investitions-Sondervermögen könnte einen Investitionsboom in Deutschland auslösen. Nach IW-Modellrechnungen könnten jährliche Investitionen von 50 Milliarden Euro über zehn Jahre hinweg die realen Gesamtinvestitionen bis 2034 um fast sieben Prozent steigen. Auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde in diesem Szenario um ein Prozent höher ausfallen. Die verlässlichen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass die Produktion im Zeitverlauf zunimmt.

Verteidigungsausgaben lassen BIP kurzfristig deutlich steigen

Die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben dürfte sich vor allem kurzfristig auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Investiert Deutschland in den nächsten vier Jahren insgesamt 400 Milliarden Euro – mit einem sogenannten Frontloading von 150 Milliarden Euro im nächsten Jahr – zusätzlich in seine Verteidigung, könnte das BIP im Jahr 2026 um 5,4 Prozent höher liegen. Danach würden die positiven Effekte aber wieder sinken.

Doch nicht alle Effekte lassen sich in reinen Wirtschaftszahlen messen. Höhere Verteidigungsausgaben stärken die Sicherheit Deutschlands – und damit auch seine demokratischen und rechtsstaatlichen Grundwerte. Es ist wegweisend für die Stärkung unseres Industriestandorts sowie für ein geopolitisch resilientes Deutschland und Europa. Zudem dürften die Investitionen positive Impulse für die europäische Wirtschaft setzen, die die Studie nicht direkt quantifiziert. Die deutliche Zunahme der Importe in den Modellrechnungen deutet aber die Vorleistungsstrukturen der deutschen Wirtschaft bereits an. Potenziell dürften die volkswirtschaftlichen Kosten sinken, weil in der Restrukturierung der Wertschöpfungsketten der europäischen Rüstungsindustrie erhebliche Skalierungspotentiale liegen.

Keine Investitionen für Rente und Co. umwidmen

„Mit ihrer Einigung zu Investitionen und Verteidigung machen die Sondierungspartner Deutschland wieder handlungsfähig“, sagt IW-Direktor Michael Hüther. Entscheidend sei nun, was die künftige Bundesregierung aus dieser historischen Chance mache. „Union und SPD dürften nicht der Versuchung erliegen, vorher für Investitionen veranlagte Mittel im Kernhaushalt für soziale Wohltaten umzuwidmen.“

Prof. Dr. Michael Hüther und Dr. Thomas Obst, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., Köln

In der ersten Erhebung nach den Neuwahlen zum Deutschen Bundestag erholt sich die Verbraucherstimmung etwas: Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung verbessern sich. Da jedoch auch die Sparneigung in diesem Monat zunimmt, bleibt das Konsumklima nahezu unverändert.

In der ersten Erhebung nach den Neuwahlen zum Deutschen Bundestag erholt sich die Verbraucherstimmung etwas: Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung verbessern sich. Da jedoch auch die Sparneigung in diesem Monat zunimmt, bleibt das Konsumklima nahezu unverändert.Die Verbraucher erwarten für April 2025 im Vergleich zum Vormonat (revidiert -24,6 Zähler) einen minimalen Anstieg von 0,1 Zähler auf -24,5 Punkte. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.

Obwohl sich Konjunktur-, Einkommenserwartungen und Anschaffungsneigung verbessern, verhindert eine steigende Sparneigung in diesem Monat eine deutlichere Erholung des Konsumklimas. Der Sparindikator legt im März um 4,4 Zähler zu und klettert damit auf 13,8 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit April 2024, als 14,9 Punkte gemessen wurden.

„Offenbar haben die Wahlen mit der Aussicht auf eine neue Regierung bei einer Reihe von Konsumenten den Pessimismus etwas schwinden lassen. Allerdings trübt der neuerliche Anstieg der Sparneigung das Gesamtbild. Sie verhindert eine stärkere Verbesserung des Konsumklimas“, erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Die hohe Sparneigung kann nach wie vor als Ausdruck einer beträchtlichen Verunsicherung der Verbraucher gesehen werden. Eine zügige Regierungsbildung sowie die baldige Verabschiedung eines Haushalts für dieses Jahr wäre ein wichtiger Beitrag für mehr Planungssicherheit – nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei den privaten Haushalten. Denn dann wären diese wieder eher bereit, Geld auszugeben und den Konsum zu beleben.“

Die Einkommenserwartungen legen leicht zu

Nach zwei Rückgängen in Folge verbessern sich die Einkommenserwartungen im März wieder: Der Einkommensindikator steigt um 2,3 Zähler auf -3,1 Punkte. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt das Niveau des Indikators immer noch um 1,6 Punkte unter dem entsprechenden Vorjahreswert.

„Ob damit der seit Mitte 2024 herrschende Abwärtstrend gestoppt ist, und eine Erholung der Einkommensstimmung einsetzen kann, bleibt abzuwarten. Als Gründe für die schwache Entwicklung der Einkommenserwartung werden in unseren tiefergehenden Analysen neben den hohen Preisen und ungenügenden Einkommen auch die anhaltend unsichere politische und wirtschaftliche Lage genannt“, ergänzt Rolf Bürkl.

Die Anschaffungsneigung steigt ebenfalls leicht an

Die Anschaffungsneigung folgt im März der Entwicklung der Einkommenserwartung: Der Indikator legt um 2,9 Zähler zu und weist nun -8,2 Punkte auf. Er liegt damit gut 7 Zähler über dem entsprechenden Wert des Vorjahres.

Insgesamt gesehen verharrt die Anschaffungsneigung jedoch immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie ist immer noch schlechter als zu Zeiten der beiden Lockdowns in der Pandemie 2020/2021. Für eine nachhaltige Verbesserung der Anschaffungsneigung ist es unter anderem notwendig, die bestehende Verunsicherung zu verringern.

Konjunkturerwartungen erholen sich spürbar

Die Hoffnungen auf eine Belebung der deutschen Konjunktur haben sich nach den Neuwahlen verstärkt. Die Konjunkturerwartungen der Deutschen für die kommenden 12 Monate legen im März spürbar zu. Der Indikator gewinnt 5,7 Zähler und klettert damit auf 6,9 Punkte. Ein besserer Wert wurde zuletzt vor fast einem Jahr, im April 2024, mit 9,8 Punkten gemessen.

Ob diese Hoffnungen der Verbraucher auf eine Belebung der deutschen Konjunktur berechtigt sind, bleibt abzuwarten. Dies wird auch davon abhängen, ob das kürzlich beschlossene Finanzpaket zügig und zielgerichtet eingesetzt wird.

GFK SE, Nürnberg; Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM)©

Nachdem sich die Verbraucherstimmung in Deutschland zuletzt aufgehellt hatte, bleibt sie im März unverändert. Das geht aus dem aktuellen Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor. Demnach stagniert der Index und weist einen ähnlichen Wert auf wie im Vormonat.

Nachdem sich die Verbraucherstimmung in Deutschland zuletzt aufgehellt hatte, bleibt sie im März unverändert. Das geht aus dem aktuellen Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor. Demnach stagniert der Index und weist einen ähnlichen Wert auf wie im Vormonat.Die anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sorgen dafür, dass die Verbraucher aktuell weder spürbar pessimistischer noch wesentlich optimistischer auf die nächsten Monate blicken als zuvor.

Die Konsumzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher sinkt im Vergleich zum Vormonat leicht. Anschaffungen gegenüber zeigen sie sich etwas offener. Gleichzeitig verharrt die Sparneigung auf dem Niveau des Vormonats. Mit Blick auf den privaten Konsum verhalten sich die Verbraucher somit weiterhin abwartend und zurückhaltend. Daher ist ein spürbares Wachstum in den kommenden Monaten nicht zu erwarten.

Die Konjunkturerwartungen trüben sich minimal ein. Die Verbraucher blicken etwas pessimistischer auf die bevorstehenden Wochen als noch im Vormonat. Optimistischer sind sie, wenn es um die weitere Entwicklung des eigenen Einkommens geht. Im Vergleich zum Vormonat steigen ihre Einkommenserwartungen und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Das heißt jedoch auch, dass die Konsumenten nicht mit großen Sprüngen bei ihrem verfügbaren Einkommen rechnen und entsprechend keine starke Erholung des privaten Konsums in Sicht ist.

Insgesamt bleibt die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher unverändert verhalten. Zwar steht das Ergebnis der Bundestagswahl fest, doch die neue Bundesregierung wird sich erst in einiger Zeit gebildet haben und ihre Arbeit aufnehmen. Bis dahin ist unklar, welche politischen Maßnahmen das Regierungsprogramm vorsieht und was es im Alltag für die Verbraucher bedeutet. Aufgrund dieser anhaltenden Unsicherheit überwiegt die Konsumzurückhaltung. Eine spürbare Aufhellung der Stimmung dürfte sich in nächster Zeit nicht ergeben. Auch eine Erholung des privaten Konsums mit signifikanten gesamtwirtschaftlichen Wachstumsimpulsen wird vor diesem Hintergrund im ersten Quartal voraussichtlich ausbleiben.

Das jeweils am ersten Montag eines Monats erscheinende HDE-Konsumbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren. Das Konsumbarometer, das vom Handelsblatt Research Institute (HRI) im Auftrag des HDE erstellt wird, hat eine Indikatorfunktion für den privaten Konsum. Es bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.

Weitere Informationen unter: https://einzelhandel.de/konsumbarometer

Handelsverband Deutschland – HDE – e.V., Berlin

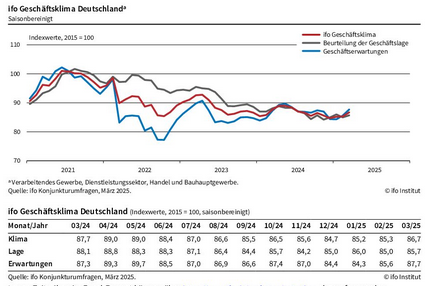

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich aufgehellt. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im März auf 86,7 Punkte, nach 85,3 Punkten1 im Februar. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit der aktuellen Lage. Die Erwartungen stiegen merklich. Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung.

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich aufgehellt. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im März auf 86,7 Punkte, nach 85,3 Punkten1 im Februar. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit der aktuellen Lage. Die Erwartungen stiegen merklich. Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung.Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index deutlich gestiegen. Insbesondere die skeptischen Stimmen bei den Erwartungen sind merklich weniger geworden. Die Unternehmen beurteilten zudem ihre aktuelle Lage besser. Der Auftragsbestand war hingegen leicht rückläufig.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas positiver. Zudem hellten sich die Erwartungen spürbar auf. Insbesondere bei Architektur- und Ingenieurbüros keimte wieder vermehrt Hoffnung auf.

Im Handel ist der Index erneut gestiegen. Insbesondere die Erwartungen der Händler fielen weniger pessimistisch aus. Die Unternehmen bewerteten ihre laufenden Geschäfte als etwas besser.

Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima aufgehellt. Die Firmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas positiver. Die Erwartungen bleiben trotz einer Verbesserung von starker Skepsis geprägt. Nach wie vor bleibt der Auftragsmangel die größte Herausforderung für die Bauwirtschaft.

Clemens Fuest Präsident des ifo Institut

Der Umsatz der deutschen Automobilindustrie schrumpfte im vergangenen Jahr deutlich – um fünf Prozent – auf 536 Milliarden Euro. Auch die Beschäftigung war rückläufig: Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland sank im Jahresdurchschnitt um 0,9 Prozent. Zum Jahresende 2024 lag die Zahl der Beschäftigten sogar um 2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert – damit sind im Verlauf des Jahres 2024 insgesamt fast 19.000 Stellen in der deutschen Autoindustrie verloren gegangen.

Der Umsatz der deutschen Automobilindustrie schrumpfte im vergangenen Jahr deutlich – um fünf Prozent – auf 536 Milliarden Euro. Auch die Beschäftigung war rückläufig: Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland sank im Jahresdurchschnitt um 0,9 Prozent. Zum Jahresende 2024 lag die Zahl der Beschäftigten sogar um 2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert – damit sind im Verlauf des Jahres 2024 insgesamt fast 19.000 Stellen in der deutschen Autoindustrie verloren gegangen.Vor allem die Automobilzulieferer geraten unter Druck. So schrumpfte der Umsatz der in Deutschland angesiedelten Zulieferer gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent und damit doppelt so stark wie der Umsatz der Hersteller. Auch die Zahl der Beschäftigten ging bei den Zulieferern mit minus 2,4 Prozent deutlich stärker zurück als bei den Herstellern, deren Mitarbeiterzahl im Jahresmittel nur um 0,1 Prozent sank. Damit setzte sich der negative Langfrist-Trend bei den Zulieferern fort – die Zahl der Beschäftigten sank 2024 auf den tiefsten Stand seit mindestens 18 Jahren – für die Jahres vor 2005 sind keine vergleichbaren Zahlen verfügbar.

Das sind Ergebnisse einer aktuellen Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zur Entwicklung der deutschen Automobilindustrie. Basis der Studie, die nur in Deutschland tätige Betriebe analysiert, sind aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts und der Agentur für Arbeit. Untersucht wurden Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitern.

„Die deutsche Automobilindustrie steckt in einer massiven und umfassenden Krise“, sagt Constantin M. Gall, Managing Partner und Leiter Mobility bei EY für die Region Europe West. „Die Probleme reichen von einer schwachen Nachfrage aufgrund der anhaltenden Konjunkturkrise über zu hohe Kosten bis hin zum teuren Nebeneinander von Verbrennern und Elektroautos. Insbesondere die Investitionen in Elektromobilität haben hohe Summen verschlungen, ohne dass sich die gewünschten Markterfolge eingestellt hätten. Hinzu kommt der wegbrechende chinesische Markt.“ Die Exporte nach China sanken im vergangenen Jahr um 17 Prozent, nachdem sie im Vorjahr bereits um 18 Prozent geschrumpft waren.

„Die Hersteller haben es gerade mit einer Vielzahl an Herausforderungen zu tun – und nur einige dieser Probleme können sie aus eigener Kraft lösen“, sagt Gall. Auf die Konjunktur, Zölle und regulatorische Vorgaben hätten sie kaum Einfluss. „Daher werden wir in diesem Jahr sehen, dass die Autokonzerne massiv an der Kostenschraube drehen werden, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Das wird unweigerlich zu deutlichen Einschnitten bei der Beschäftigung führen. Der verhältnismäßig geringe Stellenabbau im vergangenen Jahr ist nur der Anfang eines schmerzhaften, aber unabwendbaren Schrumpfungsprozesses.“

Gall fügt hinzu: „Produktionsverlagerungen in größerem Ausmaß in die USA oder nach China sind angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen durchaus wahrscheinlich – und das würde den Stellenabbau hierzulande nochmals deutlich beschleunigen.“

Mehr Flexibilität und klarere Positionierung nötig

Gall empfiehlt den Unternehmen dringend eine Konzentration auf Kernkompetenzen und eine effizientere Produktion: „Zum Teil sind die Probleme durchaus hausgemacht. So haben wir in den vergangenen Jahren extrem teure Fehlinvestitionen und Fehlschläge etwa im Software-Bereich gesehen. Das hat die deutschen Hersteller teils deutlich zurückgeworfen. Zudem ändern sich die Marktbedingungen und Kundenwünsche heutzutage extrem schnell – und die etablierten Autokonzerne schaffen es noch nicht, die Produktzyklen daran anzupassen und zu verkürzen. Auch ein zu umfangreiches und ausdifferenziertes Modellportfolio mit einer Vielzahl von Derivaten kostet Geld und führt dazu, dass Skaleneffekte nicht realisiert werden können.“

Außerdem hätten zu große Verwaltungsapparate, zu viele Entscheidungsebenen und sehr hohe Kosten in den indirekten Bereichen zu den aktuellen Problemen beigetragen, sagt Gall. In den Unternehmen wurden die Probleme aber inzwischen klar erkannt, so dass durchaus Hoffnung bestehe, dass die Autohersteller mittelfristig zumindest wieder höhere Margen einfahren könnten. Mit Kostensenkungsmaßnahen sei es allerdings nicht getan. Denn gleichzeitig müssen die Unternehmen dringend an ihrer Innovationskraft und -geschwindigkeit arbeiten und dabei verstärkt auch Partnerschaften setzen, gerade im Bereich Software und Digitalisierung. Dabei müsse es auch um eine klarere Positionierung der Produkte und des Markenkerns gehen.

Strafzölle als zusätzliche Herausforderung: USA sind wichtigster Exportmarkt

Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und die Gefahr eines Handelskrieges bergen zusätzliche Risiken gerade für die deutsche Autoindustrie. Denn: Fast die Hälfte ihres Gesamtumsatzes (49 Prozent) erwirtschaften die deutschen Unternehmen mit Kunden außerhalb der Eurozone. „Ein Handelskrieg mit massiven Staatsinterventionen ist das letzte, was die Autoindustrie jetzt gebrauchen kann“, sagt Gall. „Die Branche ist in einem hohen Maß international verflochten. Strafzölle würden die bisherige internationale Arbeitsteilung infrage stellen und die Produkte für die Endkunden signifikant verteuern.“ Zudem könnte sogar der Zugang zu ganzen Schlüsselmärkten verwehrt werden – was wiederum eine äußerst kostspielige Verlagerung ganzer Wertschöpfungsketten erfordern würde. „Dann bleibt allerdings kein Geld mehr für Innovationen übrig. In einem solchen Szenario profitiert letztlich niemand.“

Als problematisch für die deutsche Autoindustrie könnte sich vor allem die große Bedeutung des Absatzmarktes USA erweisen: Denn 13 Prozent der Exporte der deutschen Autoindustrie gingen im vergangenen Jahr in die USA – Tendenz zuletzt steigend. Mit einem Exportvolumen von 34,7 Milliarden Euro waren die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr der mit großem Abstand wichtigste ausländische Absatzmarkt für die deutsche Autoindustrie. Und während China, der zweitwichtigste Markt, massive Einbußen verzeichnete, stiegen die Ausfuhren in die USA sogar um knapp zwei Prozent.

Zulieferer drohen unter die Räder zu geraten

Angesichts der zuletzt sehr schwachen Entwicklung der Zulieferer und des weiter steigenden Kostendrucks rechnet Gall mit einer Konsolidierungswelle unter den Zulieferern und einem weiteren kräftigen Stellenabbau: „Für viele Zulieferer wird die Luft immer dünner, gerade der stockende Hochlauf der Elektromobilität belastet die Marge erheblich. Notwendige Investitionen müssen dennoch finanziert werden – auf eigenes Risiko. Es fehlt allerdings die notwendige Klarheit in Bezug auf die zukünftige Regulierung in Europa.“ Die Frage müsse schnellstmöglich beantwortet werden, ob der Verbrenner eine Zukunft in Europa habe, fordert Gall. „Eine schwache Nachfrage, steigender Kostendruck, hohe Investitionen bei völlig unklaren zukünftigen Rahmenbedingungen: Keine Branche kann unter solchen Vorzeichen erfolgreich sein.“

In Deutschland stehen bei den Zulieferern aktuell 267 Tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren noch 310 Tausend Personen bei Zulieferern in Deutschland beschäftigt – seitdem wurden also gut 43.000 Stellen abgebaut.

Auf https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/de-de/newsroom/2025/03/ey-automobilstandort-deutschland-2025.pdf können Sie die EY-Studie kostenlos bestellen.

EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart

Als Handelsvertreter ist es wichtig, seine Rechte zu kennen – vor allem am Ende der Zusammenarbeit mit dem vertretenen Unternehmen.

Als Handelsvertreter ist es wichtig, seine Rechte zu kennen – vor allem am Ende der Zusammenarbeit mit dem vertretenen Unternehmen. Einer der zentralen Ansprüche ist der sogenannte Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB. Dieser sichert einen finanziellen Ausgleich dafür, dass der Handelsvertreter während der Vertragslaufzeit neue Kundenbeziehungen aufgebaut hat, von denen das vertretene Unternehmen auch nach Vertragsende weiter profitieren kann.

Der Ausgleichsanspruch ist somit kein „Bonus“ und auch kein Geschenk – er ist ein Ausgleich für den Beitrag des Handelsvertreters zum Unternehmenswachstum. Er hat fortlaufend Kunden akquiriert, aufgebaut und betreut. Bleiben diese Kunden nach Vertragsende beim Unternehmen, ist das wirtschaftlich gesehen der Verdienst des Handelsvertreters. Und genau dafür sieht das Gesetz diese spezielle Vergütung vor.

Daher ist der Ausgleichsanspruch auch zwingendes Recht – er kann somit nicht einfach durch vertragliche Klauseln ausgeschlossen werden. Das gilt dank der seit dem Jahre 1986 geltenden Handelsvertreterrichtlinie auch in ganz Europa und nicht nur in Deutschland.

Trotzdem versuchen viele Unternehmen, den Ausgleichsanspruch zu umgehen. In der täglichen Praxis werden immer wieder Versuche von Unternehmern offenbar, den Ausgleichsanspruch zu umgehen – durch besondere Vertragsgestaltungen oder auch durch versteckte Klauseln. Doch die deutschen Gerichte oder auch der Europäische Gerichtshof haben viele dieser Umgehungsstrategien in den vergangenen Jahrzehnten bereits für unzulässig erklärt.

Ein gewisses Verständnis für die Unternehmen ist dennoch nachvollziehbar. Denn für den möglicherweise erst in der Zukunft fällig werdenden Ausgleichsanspruch können keine steuerlich wirksamen Rückstellungen gebildet werden. Das heißt, wer seine Verpflichtungen bereits im laufenden Geschäftsjahr bilanzwirksam berücksichtigen möchte, hat dafür nur wenige rechtlich zulässige Möglichkeiten.

Trotzdem gibt es einige legale Wege, mit denen Unternehmen den Anspruch beeinflussen oder zumindest finanziell anders darstellen können. Diese Modelle sollten Handelsvertreter kennen – damit sie wissen, worauf sie sich in einem Handelsvertretervertrag mit derartigen Regelungen einlassen.

Altersversorgung statt Ausgleichsanspruch

Eine dieser Möglichkeiten ist die Zusicherung einer Altersversorgung. Es ist in Rechtsprechung und Fachliteratur mittlerweile unstreitig, dass der Kapitalwert einer solchen Altersversorgungszusage zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Ausgleichsanspruchs mit diesem verrechnet werden darf. Nur wenn der Ausgleichsanspruch höher ist als der Wert der Altersversorgung, muss der Differenzbetrag zusätzlich gezahlt werden. Der übrige Teil gilt mit der Versorgungszusage als abgegolten. Ein zusätzlicher Vorteil für das Unternehmen ist, dass die laufenden Beiträge etwa für eine Lebensversicherung als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden können.

Wichtig zu wissen für den Handelsvertreter ist allerdings, dass wenn er eine solche Altersversorgung erhält, kann das Unternehmen diesen Wert später auf den Ausgleichsanspruch anrechnen. Das heißt im Klartext, nur wenn der Ausgleichsanspruch höher ist als der Wert der Altersversorgung, bekommt der Handelsvertreter bei Vertragsende zusätzliches Geld. Ist er niedriger, gilt er als abgegolten.

Solche Vereinbarungen können sinnvoll sein – aber nur dann, wenn der Handelsvertreter auch wirklich davon profitieren kann. In derartigen Fällen ist in jedem Fall auf eine transparente Gestaltung der Altersvorsorgezusage zu achten.

Vorauserfüllung durch zusätzliche Provision

Eine weitere Option ist die sogenannte „Vorauserfüllung des späteren Ausgleichsanspruchs“ durch eine zusätzlich vereinbarte Provision. Dabei wird dem Handelsvertreter von vornherein eine erhöhte Provision gezahlt – als Ausgleich dafür, dass am Vertragsende kein zusätzlicher Ausgleichsanspruch geltend gemacht wird.

Wichtig dabei ist, dass es nicht ausreicht, einfach im Vertrag eine zusätzliche Provision zu vereinbaren und zu behaupten, dass diese als Ausgleichsersatz gedacht ist. Denn ansonsten wäre es für Unternehmen zu leicht, den gesetzlich geschützten Ausgleichsanspruch auszuhebeln.

Damit eine solche Vereinbarung rechtlich wirksam ist, müssen daher bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der Bundesgerichtshof hat hierzu klare Anforderungen formuliert.

Es muss im Vertrag ausdrücklich geregelt sein, dass der Handelsvertreter eine zusätzliche Vergütung gerade dafür erhält, neue Kundenbeziehungen aufzubauen.

Ebenso muss im Vertrag vereinbart sein, dass diese Sondervergütung zur Abgeltung eines späteren Ausgleichsanspruchs gezahlt wird.

Hinzukommend muss sich der Handelsvertreter verpflichten, diese Sondervergütung zurückzuzahlen, wenn später kein Ausgleichsanspruch entsteht.

Außerdem muss der Unternehmer nachweisen – die Beweislast dafür liegt beim Unternehmer, dass ohne diese Vereinbarung keine höhere Provision vereinbart worden wäre – das heißt, es muss tatsächlich eine zusätzliche Vergütung vorliegen, die über den marktüblichen Provisionssatz hinausgeht.

Der Unternehmer muss somit belegen können, dass die Gesamtvergütung deutlich über dem Üblichen liegt – und dass keine anderen Umstände vorliegen, die diesen höheren Provisionssatz unabhängig davon erklären würden. Die Gesamtvergütung muss damit deutlich über dem Branchendurchschnitt liegen, damit überhaupt plausibel sein kann, dass es sich um eine echte Vorauserfüllung handelt.

Diese Anforderungen zeigen, dass der rechtliche Spielraum für solche Vereinbarungen sehr eng ist. Wer sich dennoch für ein solches Modell entscheidet, sollte sich dieser engen rechtlichen Grenzen bewusst sein.

Außerdem ist wichtig, dass selbst wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, darf der gezahlte Betrag nur mit dem tatsächlichen Ausgleichsanspruch verrechnet werden. Sollte der Handelsvertreter der Auffassung sein, dass der Ausgleichsanspruch höher ist als die erhaltene Sondervergütung, kann er den Differenzbetrag trotzdem geltend machen.

Was bedeutet das für den Handelsvertreter?

Enthält der Entwurf eines Handelsvertretervertrages Vertragsklauseln, die „besondere Vergütungen“, „Sonderprovisionen“ oder „Versorgungszusagen“ enthalten, ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Derartige Regelungen sollte sich der Handelsvertreter immer genau erklären lassen – und sich zudem schriftlich bestätigen lassen, wofür diese Zahlungen gedacht sind.

Um nicht leichtfertig auf den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsanspruch zu verzichten – auch wenn das Unternehmen eine großzügige Sonderzahlung anbietet – sind derartige Vertragsgestaltungen immer genauestens vor dem Abschluss des Handelsvertretervertrages zu überprüfen. CDH Mitglieder können sich hierfür der rechtlichen Expertise der Beratung in ihrem CDH Landesverband sicher sein. Konkrete Vertragsformulierungen werden dort bewertet und / oder es erfolgt eine fundierte Vorbereitung auf die anstehenden Vertragsverhandlungen.

Das Wichtigste in Kürze

– Der Ausgleichsanspruch ist zwingendes Recht und kann somit nicht einfach durch vertragliche Klauseln ausgeschlossen werden.

– Es gibt dennoch einige legale Wege, mit denen Unternehmen den Anspruch beeinflussen oder zumindest finanziell anders darstellen können.

– Dies sind zum einen die Zusicherung einer Altersversorgung und zum anderen die sogenannte „Vorauserfüllung des späteren Ausgleichsanspruchs“.

– Enthält der Entwurf eines Handelsvertretervertrages Vertragsklauseln, die „besondere Vergütungen“, „Sonderprovisionen“ oder „Versorgungszusagen“ enthalten, ist besondere Aufmerksamkeit geboten.

Die Richter des 7. Senates des OLG München haben in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 20. März 2024 – 7 U 5781/22) klargestellt, dass eine Klausel zur Verkürzung der Verjährungsfrist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam ist, wenn sie auch Ansprüche aus vorsätzlicher Vertragsverletzung erfasst.

Die Richter des 7. Senates des OLG München haben in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 20. März 2024 – 7 U 5781/22) klargestellt, dass eine Klausel zur Verkürzung der Verjährungsfrist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam ist, wenn sie auch Ansprüche aus vorsätzlicher Vertragsverletzung erfasst. In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt enthielt der zwischen den Parteien geschlossene Handelsvertretervertrag eine Klausel, wonach Ansprüche aus dem Vertrag in 13 Monaten ab dem Schluss des Monats, in dem der Anspruchsberechtigte Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen erlangt, verjähren. Die Klausel ist nach Auffassung der Richter unwirksam, da sie gegen § 202 Abs. 1 BGB verstoße. Nach dieser Vorschrift kann die Verjährung bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus vertraglich erleichtert werden. Denn nach dem Wortlaut der Klausel seien von der Verjährungsabkürzung auch Ansprüche wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung erfasst, weil derartige Ansprüche in der betreffenden Klausel nicht ausdrücklich ausgenommen seien.

Auch die weitere im betreffenden Handelsvertretervertrag enthaltene sog. salvatorische Klausel nach der die „Herausnahme von Ansprüche(n), für die das Gesetz zwingend eine längere Verjährung bestimmt“ geregelt worden sei, ändere an dem festgestellten Verstoß gegen § 202 Abs. 1 BGB nichts. Denn eine solche pauschale Herausnahme in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei nach § 307 BGB nicht möglich. Denn zum einen werde dadurch nicht hinreichend transparent gemacht, in welchem Umfang Abweichungen vom dispositiven Gesetzesrecht vereinbart werden und zum anderen kann das Verbot geltungserhaltender Reduktion von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht durch eine derartige salvatorische Klauseln umgangen werden. Damit stellen die Richter des OLG München nochmals klar, dass salvatorische Klauseln in AGB nicht nur unbeachtlich, sondern sogar unwirksam sind.

Mehr erfahren Interessierte in der Infothek Recht auf der Seite www.cdh.de/urteil. Das Urteil des OLG München ist für eine Veröffentlichung vorgesehen bzw. wurde bereits in der Rechtsprechungssammlung HVR veröffentlicht, die unter www.cdh-wdgmbh.de bestellt werden kann.

1. Verhüllungsverbot im Straßenverkehr

1. Verhüllungsverbot im Straßenverkehr2. Verletzung der Gurtpflicht – Haftung gegenüber Dritter

1. Verhüllungsverbot im Straßenverkehr

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 13.08.2024, das sich mit der Frage befasst, ob eine Muslimin eine Ausnahmegenehmigung vom Verhüllungsverbot im Straßenverkehr erhalten kann, stellt klar, dass das Verhüllungsverbot nach § 23 Abs. 4 StVO auch für das Tragen eines Gesichtsschleiers (Niqab) gilt. Das Gericht bestätigt, dass dieses Verbot verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist, auch wenn es einen Eingriff in die Religionsfreiheit darstellt.

Die Begründung des Gerichts stützt sich auf die Notwendigkeit, die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Einerseits soll die Identität des Fahrzeugführers, insbesondere bei der automatisierten Erfassung von Verkehrsverstößen, zuverlässig festgestellt werden können. Andererseits dient das Verhüllungsverbot auch der Vermeidung von Sichtbehinderungen, die zu gefährlichen Situationen im Verkehr führen könnten.

Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte bereits in erster Instanz entschieden, dass die Einschränkung der Religionsfreiheit durch das Verhüllungsverbot verhältnismäßig sei. Das Gericht argumentierte, dass der Schutz von Leben, körperlicher Unversehrtheit und Eigentum Dritter im Straßenverkehr ein höheres Gut sei als das individuelle Recht auf religiöse Ausübung in diesem speziellen Kontext.

Der Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung wurde abgelehnt, da eine Alternative, wie etwa das Führen eines Fahrtenbuchs, nicht als gleichwertig zur Identifikation eines Fahrers angesehen wurde. Ein Fahrtenbuch bezieht sich nur auf ein Fahrzeug, während eine Niqab-Trägerin auch andere Fahrzeuge führen könnte, die keine Fahrtenbuchauflage haben.

Das Urteil verdeutlicht die Balance zwischen den individuellen Grundrechten und den öffentlichen Sicherheitsanforderungen, die insbesondere im Straßenverkehr hohe Priorität haben.

2. E-Scooter-Nutzer haftet nicht für Unfallschaden an geparktem Auto

Das Amtsgericht Berlin-Mitte hat in einem Urteil vom 09.05.2023 (AZ: 151 C 60/22 V) entschieden, dass weder die Fahrzeughalter- noch die Fahrzeugführerhaftung im Fall eines Unfalls mit einem E-Scooter greift.

Im Oktober 2021 wurde ein geparkter Pkw in Berlin durch einen umgefallenen E-Scooter einer Leihfirma beschädigt. Der E-Scooter war etwa drei Stunden zuvor von einer Frau auf dem Gehweg abgestellt worden. Der Pkw-Besitzer verklagte daraufhin die Fahrerin und die Halterin des E-Scooters auf Schadensersatz. Das Amtsgericht wies die Klage jedoch ab, da es keinen Schadensersatzanspruch für den Kläger sah.

Das Gericht stellte fest, dass der E-Scooter als Elektrokleinfahrzeug zugelassen ist und gemäß der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung (eKFV) eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht. In diesem Zusammenhang sei § 8 Nr. 1 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) anzuwenden, der eine Haftung ausschließt. Eine analoge Anwendung der allgemeinen Haftungsvorschriften wurde vom Gericht verworfen, da keine planwidrige Regelung des Gesetzgebers vorliege.

Auch eine deliktische Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB sei nicht gegeben, da keine Verkehrssicherungspflichtverletzung durch die Fahrzeugführerin nachweisbar war. Das bloße Umfallen des E-Scooters könne nicht als Beweis für unsachgemäßes Abstellen oder ein anderes Verschulden gewertet werden. Es sei ebenso möglich, dass der Scooter durch Dritte fahrlässig oder vorsätzlich umgestoßen wurde oder dass starke Witterungsbedingungen eine Rolle gespielt hätten.

Weitere Verkehrsrechtsnachrichten folgen in den nächsten Ausgaben unserer KurzMitteilungen.

(Ihnen als Mitglied unserer CDH NOW! bieten Frau Rechtsanwältin Dr. Melanie Besken und Rechtsanwalt Andree Schlick (beide sind Fachanwälte für Verkehrsrecht) von der Kanzlei Dr. Gröne & Cramer, Lotter Straße 4, 49078 Osnabrück, Tel.: 0541-94169-0, Fax: 0541-94169-99, E-Mail: info@ra-groene.de eine kostenlose telefonische Erstberatung an. In dieser können Sie dann herausfinden, ob es Sinn ergibt, Ihren Fall zu verfolgen und die Anwälte zu beauftragen, oder ob dies eher keinen Erfolg verspricht. Bitte beziehen Sie sich insofern auf Ihre CDH-Mitgliedschaft.)

Im Jahr 2025 möchte die CDH NOW! Ihnen wieder die Möglichkeit bieten, sich in angenehmer Atmosphäre zu vernetzen, Neues zu entdecken und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Der Verband organisiert eine Reihe spannender Ausflüge, Radtouren und Besichtigungen, bei denen Sie nicht nur wertvolle Kontakte knüpfen können, sondern auch interessante Einblicke in verschiedene Branchen und Unternehmen erhalten.

Im Jahr 2025 möchte die CDH NOW! Ihnen wieder die Möglichkeit bieten, sich in angenehmer Atmosphäre zu vernetzen, Neues zu entdecken und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Der Verband organisiert eine Reihe spannender Ausflüge, Radtouren und Besichtigungen, bei denen Sie nicht nur wertvolle Kontakte knüpfen können, sondern auch interessante Einblicke in verschiedene Branchen und Unternehmen erhalten.Merken Sie sich die Veranstaltungen schon jetzt vor – wir freuen uns darauf, Sie 2025 bei unseren Events begrüßen zu dürfen!

09.05.2025 um 9.00Uhr | Besichtigung des Stahlwerks Salzgitter

18.05.2025 | Fahrradtour rund um Bremen

20.06.2025 um 14.00 Uhr | Denkort Bunker Valentin

24.06.2025 um 10.30 Uhr | Mitgliederversammlung im Signal Iduna Park

14.09.2025 | Fahrradtour rund um Bremen

19.09.2025 um 14.00 Uhr | Zeche Zollverein

7.11.2025 um 14.00 Uhr | Miniatur Wunderland

Weitere Details zu den einzelnen Terminen und Anmeldemöglichkeiten folgen in Kürze.

![]()

In knapper, verständlicher Form erhalten Sie jeden Monat Tipps zum Sprachgebrauch, interessante Informationen zur Rechtschreibung und erfahren Wissenswertes rund um die deutsche Sprache. In dieser Ausgabe:

1. Wichtige Neuerung für Unternehmen: Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

2. Strategisches Texten in 3 Schritten

1. Achtung: Am 28. Juni 2025 tritt das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft

Mit diesem Gesetz soll sichergestellt werden, dass alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen und Produkten haben. Jeder, egal ob mit oder ohne Behinderung, soll die gleichen Möglichkeiten des Zugangs haben.

Betrifft mich das BFSG?

Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen für Verbraucher*innen anbieten, müssen sie laut dem neuen Gesetz für alle nutzbar gestalten. Auch Behörden, Schulen und Universitäten sind verpflichtet, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten.

Von Websites über Apps bis zu Selbstbedienungsterminals muss alles einfach zu bedienen sein.

Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeiter*innen sind jedoch von der Umsetzung des Gesetzes befreit.

Wie gestalte ich meine Websites, meinen Onlineshop, meine Produkte barrierefrei?

Ein wesentliches Werkzeug hierzu ist die „einfache Sprache“. Sie soll sicherstellen, dass jede/r Ihre Texte verstehen kann.

Gut zu wissen: Einfache Sprache unterscheidet sich von leichter Sprache. Leichte Sprache verfügt über ein festes Regelwerk; einfache Sprache ist etwas freier.

Die Regeln für einfache Sprache:

⁃ Senden Sie eine klare Botschaft.

⁃ Verwenden Sie verständliche Wörter, einfache Wortformen und kurze Sätze.

⁃ Vermeiden Sie Ironie, Metaphern und Ähnliches.

⁃ Bitte keine Fach- und Fremdbegriffe verwenden oder sie zumindest erklären.

⁃ Einen aktiven Schreibstil mit möglichst kurzen Wörtern verwenden.

⁃ Den Text übersichtlich layouten mit Hilfe von Absätzen, Hervorhebungen und Zwischenüberschriften.

⁃ Ein Satz sollte maximal 14 Wörter beinhalten. Keine Schachtelsätze.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Barrierefreiheit mit folgenden Maßnahmen zu gewährleisten:

– Bieten Sie Ihre Informationen über mehr als einen sensorischen Kanal an.

– Achten Sie auf gut lesbare Kontraste und Schriftgrößen.

– Gestalten Sie Größe, Helligkeit, Kontrast und auch die Lautstärke individuell durch die Nutzer*innen anpassbar.

Nicht zu unterschätzen: Bei Verstoß gegen die Bestimmungen des BFSGs sind Strafen vorgesehen. Diese reichen von Abmahnung über Abschaltung der Website oder des Onlineshops bis hin zu Strafzahlungen bis zu 100.000 €.

2. Strategisches Texten in 3 Schritten

Texte schreiben wir fast alle von Zeit zu Zeit. Doch in der schnelllebigen Marketingwelt geht es nicht nur darum, schöne Worte zu finden. Es geht darum, sie gezielt einzusetzen. Ihre Botschaften sollen per Text in die Köpfe und Herzen Ihrer Zielgruppe transportiert werden. Wir verraten Ihnen heute, wie Sie Ihre Texte zu einem kraftvollen Werkzeug für Ihr Marketing machen.

Ein Text ohne Strategie verpufft. Ein strategischer Text sorgt dafür, dass die Lesenden bleiben … klicken … und sich erinnern. Jedes Ihrer Wörter sollte deshalb einen Zweck erfüllen: eine Beziehung / Vertrauen aufbauen, informieren oder zu einer Handlung motivieren.

Hier das Rezept, um strategisch zu texten:

Stellen Sie sich vor dem Schreiben diese drei Fragen:

– WAS möchte ich erreichen?

Soll Ihr Text informieren, Vertrauen schaffen oder eine konkrete Aktion auslösen? Wollen Sie mit ihm Leads generieren, ein Produkt verkaufen oder Ihre Marke positionieren?

– WEN wollen Sie mit dem Text erreichen?

Besser, Sie kennen Ihre Zielgruppe genau, können ihre Wünsche, Vorlieben und Probleme erahnen.

– WO möchte ich meinen Text präsentieren?

Nicht jeder Text passt überall. Auf einer Website darf Ihr Text informativ und ausführlich sein; auf Instagram sollte er knackig und visuell ansprechend sein. Wenn Sie texten, ist es daher unbedingt notwendig, die Besonderheiten jeder Plattform zu kennen und zu wissen, wie Sie die Inhalte passend zur Plattform kreieren.