CDH KurzMeldungen Juli 2025

Der CDH-Ehrenpräsident und ehemalige Präsident der CDH, Horst Platz, ist am 7. Juni 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Er übte das Ehrenamt des CDH-Präsidenten von 1998 bis 2007 aus und war anschließend Ehrenpräsident der CDH und des CDH Mitte.

Der CDH-Ehrenpräsident und ehemalige Präsident der CDH, Horst Platz, ist am 7. Juni 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Er übte das Ehrenamt des CDH-Präsidenten von 1998 bis 2007 aus und war anschließend Ehrenpräsident der CDH und des CDH Mitte.

Bereits von 1991 bis 2006 war Horst Platz Vorsitzender des CDH-Wirtschaftsverbandes Hessen-Thüringen. Zuvor war er zunächst Vorsitzender der Landesfachgemeinschaft und anschließend Vorsitzender des Bundesfachverbandes Elektrotechnik und Mitglied des Vorstandes seines Landesverbandes und des CDH-Ehrenrates. Für sein Engagement wurde Horst Platz im März 1988 die goldene Ehrennadel der CDH verliehen.

Ehrenamtlich engagiert hat sich Horst Platz aber seit 1979 auch in verschiedenen Ausschüssen der IHK Frankfurt und von November 1992 bis Ende Oktober 2008 im Präsidium der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), deren jeweiliger Vizepräsident er im Januar 1995 bzw. im Oktober 1998 wurde. Für sein vielfältiges Engagement für die deutsche Wirtschaft erhielt Horst Platz am 31.08.1999 das Bundesverdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Seine von ihm am 1. Juli 1968 gegründete Firma Horst Platz Industrievertretungen, vertrat sehr bald namhafte in- und ausländische Firmen aus den Bereichen Kommunikationstechnik, Meß- und Regeltechnik, Kfz-Zulieferindustrie, Luftfahrtindustrie, Datenverarbeitung, etc. Die heutige Horst Platz Beratungs- & Vertriebs GmbH bietet weiterhin ein breites Leistungsspektrum für Kunden aus den Bereichen Automotive, Telekommunikation, IT, Maschinenbau, Medizintechnik und Luftfahrt an – von der Beratung und Konzeptionierung maßgeschneiderten Lösungen über das Projektmanagement; von der individuellen Produktentwicklung bis hin zur Lohn- und Auftragsfertigung.

Horst Platz hat nicht nur unternehmerisch Maßstäbe gesetzt, sondern auch als Mensch überzeugt – mit Integrität, Verantwortungsgefühl und einer tiefen Überzeugung vom Wert des Miteinanders in Wirtschaft und Gesellschaft. Sein Wirken bleibt unvergessen. Wir danken Horst Platz für sein Engagement und seine Tätigkeit für die CDH-Organisation und den Berufsstand der Handelsvertreter und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Seit dem 01.01.2025 ist die Fähigkeit E-Rechnungen empfangen zu können Pflicht. Damit sind Unternehmen gefordert, Rechnungen vor der Verarbeitung gründlich zu prüfen: Ist die Datei eine gültige Rechnung? Stimmen Empfänger, Absender und Inhalte? Zudem schreibt der Standard EN 16931 eine technische Validierung vor, bevor die Buchung erfolgen darf.

Seit dem 01.01.2025 ist die Fähigkeit E-Rechnungen empfangen zu können Pflicht. Damit sind Unternehmen gefordert, Rechnungen vor der Verarbeitung gründlich zu prüfen: Ist die Datei eine gültige Rechnung? Stimmen Empfänger, Absender und Inhalte? Zudem schreibt der Standard EN 16931 eine technische Validierung vor, bevor die Buchung erfolgen darf.Das ZS eDocument Portal bietet die perfekte Lösung: Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche können XRechnungen oder ZUGFeRD-Dateien einfach hochgeladen und menschenlesbar visualisiert werden.

Die CDH stellt allen CDH-Mitgliedern ein sehr günstiges Subskriptionsangebot zu einem Preis von 60,00 Euro zzgl. MwSt. pro Jahr zur Verfügung, inklusive regelmäßiger Updates und Anpassungen an gesetzliche Anforderungen.

Weitere Informationen dazu und nach Anmeldung mit Benutzername und Kennwort (nennt Ihnen Ihr CDH-Wirtschaftsverband) auch das Angebot unseres Kooperationspartners ZS Computer GmbH in Form eines Bestellformulars finden Sie auf unserer Internetseite Kommunikation und Marketing – CDH Wirtschaftverband für Vertriebsprofis

Ebenfalls nach Anmeldung mit Benutzername und Kennwort können Sie sich von unserer Internetseite https://cdh.de/services/infothek/merkblaetter/ unter dem Abschnitt Steuerrecht unser Merkblatt „Pflicht zur E-Rechnung ab 2025“ herunterladen.

Eine erfolgreiche Cyberattacke ist nur noch eine Frage der Zeit.

Eine erfolgreiche Cyberattacke ist nur noch eine Frage der Zeit. Diese Grundannahme ist auch für kleinere Unternehmen der entscheidende erste Schritt, um sich auf die Folgen eines Cybersicherheitsvorfalls vorzubereiten. Viele müssen diesen Weg aber noch gehen, denn zu viele Verantwortliche in Betrieben dieser Größenordnung glauben fälschlicherweise, dass es sie nicht treffen wird. „Warum wir – wir sind doch klein?“ ist hier die Frage – oft gefolgt von „Was kann schon passieren?“ Doch leider kann auch im Kleinen großer Schaden entstehen. Ein Grundbewusstsein der Gefahren und der notwendigen Maßnahmen, das Kennen der richtigen Ansprechpartner im Ernstfall und grundlegende IT-Sicherheitstechnologien und -Prozesse können bereits viel bewirken.

Auch kleine Betriebe mit bis zu 25 Mitarbeitern, die im Schnitt rund 50 Geräte schützen müssen, bieten bereits eine beachtliche Angriffsfläche. Wie andere Unternehmen haben sie nichts weniger als ihre geschäftliche Existenz und ihr Unternehmenswissen zu verlieren. Wer die gängigen Angriffsmechanismen kennt und sich die ersten Maßnahmen für den Tag X im Vorfeld zurechtlegt, kann vieles verhindern und im Ernstfall schneller sowie richtig handeln. Im Folgenden finden sich grundlegende Tipps zum Vorgehen bei den wichtigsten Angriffsarten.

Phishing-Angriffe

Phishing ist unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter eine der häufigsten Angriffsformen – vor allem in kleinen Unternehmen mit oft nicht geschultem und wenig technikaffinem Personal. Hacker versenden im Namen des Vorgesetzten gefährliche Mails mit hoher Dringlichkeit, Handlungsaufforderungen und kompromittierten Links oder Daten. Mitarbeiter erhalten gefälschte Rechnungen oder Tech-Support-Anfragen, die Cyberkriminelle versendet haben. Massenmails finden in der Regel eine sich lohnende Anzahl an Opfern.

Dabei können in den allermeisten Fällen gut geschulte und wachsame Mitarbeiter solche Angriffe selbst blocken. Allerdings generieren Hacker mit Künstlicher Intelligenz immer bessere Fälschungen und überlisten so auch geübte Adressaten. Was ist dann zu tun:

· Eine Überprüfung der E-Mail-Versandprotokolle identifiziert weitere Opfer. Ein externer Admin kann hierbei behilflich sein.

· Unternehmen sollten alle kompromittierten Anmeldedaten sofort ändern. Die Verantwortlichen müssen sicherstellen, dass jeder einzelne über neue und eindeutige Zugangsdaten verfügt.

· Kommunikation ist wichtig. Vorgesetzte sollten die Mitarbeiter über den Vorfall informieren, um weiteren Schaden zu vermeiden. Ganz wichtig ist der Austausch über den konkreten Vorfall. Denn auch hier gilt: Aus Fehlern kann man nur lernen.

Ransomware

Ransomware-Angriffe, die in der Regel mit Phishing starten, verschlüsseln nicht nur Daten oder blockieren Prozesse, bis das Opfer ein Lösegeld zahlt. Oft verkaufen die Angreifer auch sensible Informationen oder drohen mit deren Veröffentlichung. Folgende Maßnahmen sollten in Betracht gezogen werden:

- Infizierte Systeme sind möglichst zu isolieren, damit die Ransomware nicht ihren weiteren Weg im Netz findet. Ganz banal nimmt man ein betroffenes Notebook erstmal vom Netz.

- Externer Rat ist unverzichtbar: Polizei und Cybersicherheitsexperten sollten frühzeitig hinzugezogen werden. Letztere helfen festzustellen, welche Daten betroffen sind, und empfehlen weitere Vorgehensmaßnahmen.

- Lösegeld ist keine Lösung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Angreifer die Schlüssel zum Entschlüsseln wirklich übergeben, dass diese funktionieren oder nicht noch weiteren Schaden anrichten. Der Zugriff ins Netz bleibt auch nach der Schlüsselübergabe für die Dateien bestehen und die nächste Attacke ist vorprogrammiert. Das Lösegeld lässt sich meistens einsparen, wenn Tools zur Entschlüsselung vorhanden sind. Ein Verzeichnis solcher Dekryptoren findet sich unter nomoreransom.org. Diese Werkzeuge helfen in vielen Fällen, denn nicht jede Ransomware-Gruppe verwendet neueste Malware.

- Daten sollten in sicheren und Malware-freien Backups gesichert sein. Ein Backup ist zudem nur dann funktionsfähig, wenn ein Administrator es testet und verwaltet. Der manuelle Freitag-Nachmittag-Backup per Knopfdruck auf eine Festplatte oder ein Band, das schlimmstenfalls bereits voll ist und nicht mehr sichert, entspricht dem nicht. Für eine solche Realität gibt es leider viele Beispiele. Auch der Ablauf, die Daten wieder herzustellen, ist zumindest gedanklich, besser aber in einer echten Übung, durchzuspielen.

- Eine Cyberversicherung kann vor finanziellem Verlust bewahren.

Denial-of-Service (DoS) oder Distributed Denial-of-Service (DDoS) Angriffe

Mit Dos- oder DDoS-Attacken wollen Angreifer ein System oder Netzwerk mit übermäßigem Datenverkehr überlasten und es für die Außenwelt unerreichbar machen. Die Situation, dass Kunden weder Bestellungen aufgeben, Rechnungen erhalten oder mit dem Unternehmen kommunizieren können, ist fast genauso schädigend wie ein Ransomware-Angriff.

- Wichtig sind Lösungen, die den Datenverkehr auf Anomalien überwachen, um DDoS-Angriffe durch ungewöhnliches Verhalten an den Endpunkten wie Server oder Notebook frühzeitig zu erkennen.

- Unternehmen sollten immer ihre technischen Ansprechpartner etwa beim Internet Service Provider kennen, um bei Bedarf bösartigen Datenverkehr zu blockieren.

- Unternehmen, die Online-Dienste mit Kundenkontakt nutzen, sollten IT-Lösungen zur DDoS-Abwehr einsetzen, um den Schaden zu analysieren und gegebenenfalls zu beheben.

- Einmal angegriffen gilt es, die Serverkonfigurationen zu überprüfen, um zukünftige Überlastungen zu verhindern.

Verstöße gegen den Datenschutz und Insider-Risiken

Nicht nur menschliche Fehler können sensible Informationen Dritter öffentlich machen, sondern auch Online-Dienste und falsch konfigurierte Server. Ebenso gefährlich sind Insider, die böswillige Absichten gegen das eigene Unternehmen hegen oder Fehler begehen und dem Unternehmen schaden können. Für jedes dieser Szenarien gibt es – abgesehen von der IT-Technologie – einige erforderliche Schritte:

- Die handelnden Personen verlieren im ersten Schritt die Zugriffsrechte, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden.

- Die Unternehmen müssen die betroffenen Beteiligten im Einklang mit den Regeln der DSGVO umgehend benachrichtigen.

- An einer Zusammenarbeit mit dem hoffentlich vorhandenen Datenschutzbeauftragten oder spezialisierten Rechtsanwälten führt kein Weg vorbei. Auch hier sollte man die Ansprechpartner schon im Voraus kennen.

Angriffe auf die Supply Chain

Jedes Unternehmen ist Teil einer Lieferkette und hat zahlreiche Außenkontakte zu Kunden, Geschäftspartnern oder auch IT-Dienstleistern. Kleine Unternehmen ignorieren oft die Risiken, über eine Software von Dritten, über ihre Mail-Korrespondenz oder über ein Tool zur Wartung der PC-Systeme zum Opfer zu werden. Diese Angriffe sind meist so konzipiert, dass sie unter dem Radar agieren und erst später bemerkt werden. In diesem Fall sind folgende Schritte obligatorisch:

- Ein Unternehmen muss den Anbieter der Software und andere Kunden sofort benachrichtigen.

- Alle Systeme sind zu überprüfen, um weitere Hintertüren zu beseitigen. Dies geht nicht ohne die Hilfe eines Anbieters von IT-Sicherheitsdiensten.

- Die Beziehung zu dem Unternehmen sind zu überprüfen und neu zu bewerten.

Grundsätzliche IT-Sicherheitslösungen sind hoffentlich eine Selbstverständlichkeit – aber sie schließen den Tag X des erfolgreichen Angriffs nicht aus. Sich proaktiv gegen Cyberangriffe zu wappnen, um im Ernstfall richtig reagieren zu können, ist entscheidend, um keine Fehler zu machen oder Zeit zu verlieren. Auch kleine Unternehmen sollten Notfallpläne entwickeln, regelmäßig Mitarbeiter schulen und für den Ernstfall wissen, wer ihnen konkret helfen kann. Zudem sollten sie ihre Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich überprüfen und anpassen, um zukünftige Angriffe zu verhindern.

Bitdefender GmbH, Schwerte

Zum Thema Cybersicherheit hat die CDH eine Nachlassvereinbarung über 30% Rabatt auf die Bitdefender Ultimate Small Business Security-Software. Informationen dazu finden Sie auf https://cdh.de/leistungen/sonderkonditionen/cybersicherheit/

Das ifo Institut hat seine Konjunkturprognose für Deutschland nach oben korrigiert. Die deutsche Wirtschaft soll im Jahr 2025 um 0,3 Prozent und 2026 um 1,5 Prozent wachsen.

Das ifo Institut hat seine Konjunkturprognose für Deutschland nach oben korrigiert. Die deutsche Wirtschaft soll im Jahr 2025 um 0,3 Prozent und 2026 um 1,5 Prozent wachsen.Gegenüber der Frühjahrsprognose wurden die Wachstumsraten um 0,1 bzw. 0,7 Prozentpunkte angehoben. „Die Krise der deutschen Wirtschaft hat im Winterhalbjahr ihren Tiefpunkt erreicht“, sagt ifo Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „Ein Grund für den Wachstumsschub sind die angekündigten Fiskalmaßnahmen der neuen Bundesregierung.“

Schon im ersten Quartal 2025 hat die Wirtschaftsleistung um 0,4% kräftig zugelegt. Dies lag laut ifo Institut vor allem an vorgezogenen Exporten in die USA. Aber auch der private Konsum und die Investitionen konnten erneut zulegen. Gleichzeitig hellte sich seit Jahresbeginn die Stimmung unter den Unternehmen auf. „Der zunehmende Optimismus speist sich vermutlich auch aus der Hoffnung, dass mit der neuen Koalition der wirtschaftspolitische Stillstand endet und es im Handelsstreit mit den USA zu einer Einigung kommen wird“, sagt Wollmershäuser.

Die neue Bundesregierung plant die Ausweitung der Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben sowie Entlastungen durch beschleunigte Abschreibungen, Steuersenkungen, niedrigere Netzentgelte und eine höhere Pendlerpauschale. Die Impulse bewertet das ifo Institut in seiner Konjunkturprognose mit 10 Milliarden Euro im Jahr 2025 und mit 57 Milliarden Euro im Jahr 2026. Dadurch dürfte das Wachstum in diesem Jahr um 0,1 und im kommenden Jahr um 0,7 Prozentpunkte höher ausfallen.

Risiken sehen die Konjunkturforscher in der US-Handelspolitik. Die bereits verhängten Importzölle werden – gesetzt den Fall, sie bleiben auf dem jetzigen Niveau – das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 um 0,1 und im Jahr 2026 um 0,3 Prozentpunkte beeinträchtigen. Bei einer Einigung im Handelskonflikt könnte das Wachstum in Deutschland höher ausfallen, bei einer Eskalation könnte eine erneute Rezession drohen.

Die Inflationsrate wird laut ifo Prognose im Jahr 2025 bei 2,1% und im Jahr 2026 bei 2,0% liegen. Am Arbeitsmarkt wird mit einer Stabilisierung gerechnet. Die Arbeitslosenquote steigt im Jahr 2025 auf 6,3% und sinkt im Jahr 2026 leicht auf 6,1%.

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

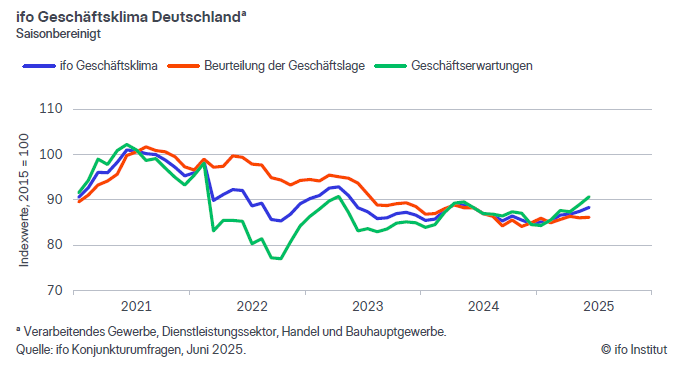

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert.

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 88,4 Punkte, nach 87,5 Punkten im Mai. Insbesondere die Erwartungen hellten sich auf. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage geringfügig besser. Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht.

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Klima geringfügig verbessert. Die Unternehmen blickten einerseits merklich hoffnungsvoller auf die kommenden Monate. Andererseits entwickelten sich die laufenden Geschäfte schlechter. Die Unternehmen sind weiterhin sehr unzufrieden mit dem Auftragsbestand.

Besonders stark hat sich der Index im Dienstleistungssektor verbessert. Die Firmen bewerteten ihre aktuelle Lage etwas besser. Ihre Erwartungen korrigierten sie deutlich nach oben. Letzteres gilt insbesondere für unternehmensnahe Dienstleister.

Im Handel hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Händler zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen fielen weniger pessimistisch aus. Diese Entwicklung war durch den Großhandel getrieben. Im Einzelhandel gab es hingegen einen kleinen Rückgang beim Geschäftsklima.

Im Bauhauptgewerbe setzte sich die Aufwärtsbewegung beim Geschäftsklima fort. Die Erwartungen stiegen auf den höchsten Wert seit Februar 2022. Sie sind jedoch immer noch von Skepsis geprägt. Die Einschätzungen zur aktuellen Lage blieben unverändert.

Clemens Fuest Präsident des ifo Institut

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,2 % gestiegen.

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,2 % gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von März 2025 bis Mai 2025 um 1,4 % höher als in den drei Monaten zuvor.

Im April 2025 sank die Produktion gegenüber März 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse um 1,6 % (vorläufiger Wert: -1,4 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 war die Produktion im Mai 2025 kalenderbereinigt 1,0 % höher.

Deutlicher Produktionszuwachs in der Automobilindustrie und Energieerzeugung

Die positive Entwicklung der Produktion im Mai 2025 ist auf die Zuwächse in der Automobilindustrie (+4,9 % zum Vormonat) und der Energieerzeugung (+10,8 %) zurückzuführen. Auch der Anstieg der Produktion in der Pharmaindustrie (+10,0 %) beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang im Baugewerbe (-3,9 %) aus.

Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 %. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 4,1 % und die Produktion von Konsumgütern um 0,5 %. Die Produktion von Vorleistungsgütern hingegen sank um 2,1 %.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 stieg die Industrieproduktion kalenderbereinigt ebenfalls um 1,4 %.

Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunken

In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,8 % gesunken. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von März 2025 bis Mai 2025 um 0,7 % höher als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Mai 2024 war die energieintensive Produktion im Mai 2025 kalenderbereinigt um 4,8 % niedriger. Eine Analyse zum Produktionsindex für energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite „Industrie, Verarbeitendes Gewerbe“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Produktion im Produzierenden Gewerbe

Mai 2025 (real, vorläufig):

+1,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+1,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

April 2025 (real, revidiert):

-1,6 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 % gesunken. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,1 % niedriger als im Vormonat.

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,4 % gesunken. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,1 % niedriger als im Vormonat.Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von März 2025 bis Mai 2025 um 2,1 % höher als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge stieg er um 1,9 %. Im April 2025 stieg der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber März 2025 um 1,6 % (vorläufiger Wert: +0,6 %). Die vergleichsweise hohe Revision zum April 2025 ist auf eine Nachmeldung im Bereich Automobilindustrie zurückzuführen.

Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Mai 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (saison- und kalenderbereinigt -17,7 % zum Vormonat) zurückzuführen. In diesem Bereich waren im April 2025 mehrere Großaufträge verzeichnet worden. Ferner beeinflussten die Rückgänge in den Bereichen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-6,2 %) und Metallerzeugung und -bearbeitung (-5,1 %) das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkten sich hingegen die Anstiege der Auftragseingänge in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+18,2 %) und im Sonstigen Fahrzeugbau (+6,8 %) aus.

Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im Mai 2025 um 0,9 % gegenüber dem Vormonat, bei den Vorleistungsgütern sank er um 3,4 %. Der Auftragseingang bei den Konsumgütern stieg dagegen um 3,1 %.

Die Auslandsaufträge stiegen um 2,9 %. Dabei gingen die Aufträge aus der Eurozone um 6,5 % zurück, die Aufträge von außerhalb der Eurozone stiegen hingegen um 9,0 %. Die Inlandsaufträge gingen um 7,8 % zurück.

Umsatz im Mai 2025 um 1,9 % niedriger als im Vormonat

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt 1,9 % niedriger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,7 % geringer. Für April 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 1,4 % gegenüber März 2025 (vorläufiges Ergebnis: -1,5 %).

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe Mai 2025 (real, vorläufig):

-1,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+5,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

April 2025 (real, revidiert):

+1,6 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+5,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Mit der Verbraucherstimmung in Deutschland geht es weiter bergauf. Wie das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt, setzt sich der Aufwärtstrend im Juli fort.

Mit der Verbraucherstimmung in Deutschland geht es weiter bergauf. Wie das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt, setzt sich der Aufwärtstrend im Juli fort. Zwar legt der Index nur langsam zu, doch er erreicht den höchsten Stand seit einem Jahr. Es ist davon auszugehen, dass die positive Entwicklung der Verbraucherstimmung anhalten, allerdings nicht deutlich an Dynamik gewinnen wird. Bleiben die Verbraucherinnen und Verbraucher optimistisch, ist mit einer Erholung in kleinen Schritten zu rechnen.

Dass in nächster Zeit keine großen Sprünge beim privaten Konsum zu erwarten sind, liegt insbesondere an der im Vergleich zum Vormonat verringerten Anschaffungsneigung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Gleichzeitig planen sie, ihre Sparanstrengungen in den kommenden Wochen und Monaten eher zu reduzieren und auf Ersparnisse zurückzugreifen.

Hintergrund dieser Entwicklung der Konsum- und Sparaktivität der Verbraucher ist vermutlich ihr pessimistischerer Blick auf das eigene Einkommen. Ihre Erwartungen zur weiteren Entwicklung der eigenen Einkommenssituation trüben sich gegenüber dem Vormonat deutlich ein. Den noch im Vormonat herrschenden finanziellen Optimismus der Verbraucher könnten die zwar angekündigten, aber bislang nicht umgesetzten Entlastungsvorhaben der Bundesregierung ausgebremst haben. Auf die konjunkturelle Entwicklung blicken die Verbraucherinnen und Verbraucher hingegen weiterhin zuversichtlich.

Seit Juli 2024 war die Stimmung unter den Verbrauchern in Deutschland nicht mehr so gut wie derzeit. Die Verbraucherstimmung klettert allerdings in kleinen Schritten. Für eine schnelle Erholung des privaten Konsums agieren die Verbraucher noch zu vorsichtig, die Konsumzurückhaltung ist noch immer spürbar. Ein größerer Wachstumsschub ist daher auch gesamtwirtschaftlich zunächst nicht zu erwarten.

Das jeweils am ersten Montag eines Monats erscheinende HDE-Konsumbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren. Das Konsumbarometer, das vom Handelsblatt Research Institute (HRI) im Auftrag des HDE erstellt wird, hat eine Indikatorfunktion für den privaten Konsum. Es bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten. Weitere Informationen unter: https://einzelhandel.de/konsumbarometer

Handelsverband Deutschland – HDE – e.V., Berlin

Die Verbraucherstimmung in Deutschland präsentiert sich im Juni ohne klaren Trend. Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen verbessern sich. Im Gegensatz dazu bleibt die Anschaffungsneigung nahezu unverändert und die Sparneigung nimmt zu.

Der Konsumklima-Indikator prognostiziert für Juli 2025 im Vergleich zum Vormonat (revidiert -20,0 Zähler) einen leichten Rückgang um 0,3 Zähler auf -20,3 Punkte. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von NIQ/GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.

Vor allem eine steigende Sparneigung verhindert, dass das Konsumklima seine Erholung fortsetzen kann. Der Sparindikator steigt im Juni um 3,9 Zähler und klettert mit aktuell 13,9 Punkten auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im April 2024 wurden 14,9 Zähler gemessen.

„Nach zuvor drei Anstiegen in Folge muss das Konsumklima damit wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen,“ erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Dafür ist vor allem die gestiegene Sparneigung verantwortlich, die die positiven Impulse durch verbesserte Einkommensaussichten derzeit konterkariert. Eine hohe Sparneigung der Konsumenten ist auch Ausdruck ihrer anhaltenden Verunsicherung und damit fehlender Planungssicherheit. Letztere ist für die Konsumenten vor allem für größere Anschaffungen bzw. Ausgaben entscheidend. Deshalb muss auch die Anschaffungsneigung in diesem Monat kleine Einbußen hinnehmen.“

Die Einkommenserwartungen setzen ihre Erholung fort

Die Einkommensaussichten der deutschen Verbraucher bleiben auch im Juni klar auf Erholungskurs. Der Einkommensindikator steigt zum vierten Mal in Folge. Nach einem Plus von 2,4 Zählern klettert er auf einen Wert von 12,8 Punkten. Gegenüber dem Vorjahr steht damit ein kleines Plus von 4,6 Punkten zu Buche.

Die optimistischen Aussichten hinsichtlich der finanziellen Einkommensentwicklung stützen sich in erster Linie auf die zuletzt guten Tarifabschlüsse, wie z.B. im öffentlichen Dienst, in Verbindung mit einer moderaten Inflationsrate. Dies führt zu realen Kaufkraftzuwächsen für einen großen Teil der Beschäftigten. Auch die Rentner können profitieren – ihre gesetzlichen Altersbezüge werden zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent steigen.

Die Anschaffungsneigung bleibt verhalten

Im Gegensatz zu den verbesserten Einkommensaussichten bleibt die Anschaffungsneigung auch im Juni eher verhalten. Der Indikator gewinnt mit einem Plus von 0,2 Zählern nur sehr bescheiden hinzu und weist gegenwärtig -6,2 Punkte auf.

Damit kann die Anschaffungsneigung den zweiten Monat in Folge nicht von dem deutlichen Anstieg der Einkommenserwartung profitieren. Die Verunsicherung durch die nach wie vor unberechenbare Politik der US-Regierung, besonders zu Fragen der Zoll- und Handelspolitik, sorgt dafür, dass die deutschen Verbraucher zurückhaltend bleiben und abwarten.

Die Konjunkturerwartungen klettern auf den höchsten Wert seit Februar 2022

Aus Sicht der Verbraucher verstärken sich die Signale für eine Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten. Der Konjunkturindikator klettert nach einem deutlichen Plus von sieben Zählern auf 20,1 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Im Februar 2022 wurden 24,1 Punkte gemessen.

Viele Konsumenten gehen offenbar davon aus, dass sich die Konjunktur im weiteren Verlauf des Jahres 2025 erholen wird. Dieser Optimismus wird durch die kürzlich veröffentlichten Konjunkturprognosen der wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gestützt. Demnach gehen diese davon aus, dass in diesem Jahr ein kleiner Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von etwa 0,3 Prozent möglich ist. Der wachsende Optimismus gründet sich in erster Linie in den verabschiedeten Konjunkturpaketen für Verteidigung und Infrastruktur, die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 ihre Wirkung entfalten sollen.

GFK SE, Nürnberg; Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM)©

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,6 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,2 % gesunken.

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2025 gegenüber April 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,6 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,2 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 wuchs der Umsatz real um 1,6 % und nominal um 2,8 %. Im April 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber März 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,6 % (vorläufiger Wert: -1,1 %) und nominal 0,7 % (vorläufiger Wert: -1,2 %).

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Mai 2025 kalender- und saisonbereinigt real um 1,3 % und nominal um 0,8 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,5 % und nominal 3,4 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln ging der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Mai 2025 gegenüber dem Vormonat real um 2,2 % und nominal um 1,9 % zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 wuchsen die Umsätze hier real um 2,0 % und nominal um 2,4 %.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Mai 2025 sowohl ein reales als auch nominales Minus von 1,4 % zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 9,3 % und nominal 9,2 %.

Einzelhandelsumsatz, Mai 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-1,6 % zum Vormonat (real), -1,2 % zum Vormonat (nominal)

+1,6 % zum Vorjahresmonat (real), +2,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Einzelhandelsumsatz, April 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

-0,6 % zum Vormonat (real), -0,7 % zum Vormonat (nominal)

+2,9 % zum Vorjahresmonat (real), +4,0 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage mehrheitlich „befriedigend“. 72 Prozent der Mitglieder rechnen 2025 mit Umsatzplus.

Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage mehrheitlich „befriedigend“. 72 Prozent der Mitglieder rechnen 2025 mit Umsatzplus.Die deutsche und europäische Sanitärindustrie geht mit Zuversicht in die kommenden Monate. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design anlässlich seiner dritten Mitgliederversammlung vorgestellt hat. Die Mehrheit der Unternehmen (61 Prozent) schätzt ihre derzeitige Geschäftslage zwar nur als „befriedigend“ ein, schlechte Bewertungen bleiben aber aus.

In den nächsten Monaten könnte sich das Bild weiter aufhellen, denn 72 Prozent rechnen mit einem Umsatzplus, während 11 Prozent stagnierende und 17 Prozent leicht fallende Umsätze erwarten. Im November 2024 waren diese Werte noch deutlich schlechter. „Trotz vieler Unsicherheiten zeigt unsere Branche Widerstandskraft und eine klare Zukunftsorientierung“, betont Thilo Pahl, Vorsitzender des VDMA Sanitärtechnik und -design und Geschäftsführender Gesellschafter Bette GmbH & Co. KG. „Jetzt ist entscheidend, dass sich die mit der neuen Bundesregierung verbundenen Hoffnungen erfüllen. Sowohl Sanitärindustrie als auch Installationstechnik benötigen von der Politik stabile Rahmenbedingungen, um Weiterentwicklung und Investitionen besser planen zu können.“

VDMA e.V., Frankfurt/Main

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Mai 2025 um 0,4 % höher als im Mai 2024.

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Mai 2025 um 0,4 % höher als im Mai 2024. Im April 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,8 % gelegen, im März 2025 bei +1,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Großhandelspreise im Mai 2025 gegenüber dem Vormonat April 2025 um 0,3 %.

Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Nicht-Eisen-Metallhalbzeug

Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Mai 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt 4,3 % über denen von Mai 2024. Insbesondere Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr zuvor (+38,4 %), ebenso Zucker, Süßwaren und Backwaren (+17,1 %). Auch für Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (+8,9 %) musste merklich mehr bezahlt werden als im Vorjahresmonat.

Die Großhandelsverkaufspreise für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und Halbzeug daraus stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat (+19,5 %).

Dagegen waren die Preise im Großhandel insbesondere mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 8,5 % niedriger als im Mai 2024. Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren die Preise im Großhandel mit Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-6,0 %) sowie mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,8 %).

Großhandelsverkaufspreise, Mai 2025

+0,4 % zum Vorjahresmonat

-0,3 % zum Vormonat

Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Mai 2025 um 1,2 % niedriger als im Mai 2024. Im April 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -0,9 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Mai 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,2 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Mai 2025 um 1,2 % niedriger als im Mai 2024. Im April 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -0,9 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Mai 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,2 %.Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren im Mai 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter waren dagegen teurer als im Vorjahresmonat. Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im Mai 2025 um 1,3 %, gegenüber April 2025 blieben sie unverändert.

Rückgang der Energiepreise gegenüber Vorjahresmonat und Vormonat

Energie war im Mai 2025 um 6,7 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber April 2025 fielen die Energiepreise um 0,9 %. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die Preisrückgänge bei elektrischem Strom. Über alle Abnehmergruppen betrachtet fielen die Strompreise gegenüber Mai 2024 um 8,1 % (+0,2 % gegenüber April 2025).

Erdgas in der Verteilung kostete 7,1 % weniger als im Mai 2024 (-1,6 % gegenüber April 2025), Fernwärme kostete 0,5 % weniger als im Vorjahresmonat (-0,1 % gegenüber April 2025).

Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Mai 2024 um 9,6 % (-2,0 % gegenüber April 2025). Leichtes Heizöl kostete 10,2 % weniger als ein Jahr zuvor (-0,9 % gegenüber April 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 6,5 % günstiger (-0,9 % gegenüber April 2025).

Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern

Die Preise für Investitionsgüter waren im Mai 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber April 2025). Maschinen kosteten 1,9 % mehr als im Mai 2024 (+0,2 % gegenüber April 2025). Die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,3 % gegenüber Mai 2024 (unverändert gegenüber April 2025).

Verbrauchsgüter waren im Mai 2025 um 3,6 % teurer als im Mai 2024 (+0,5 % gegenüber April 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,2 % mehr als im Mai 2024 (+0,6 % gegenüber April 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat war Kaffee mit +41,2 % (-0,3 % gegenüber April 2025). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat waren Rindfleisch mit +35,7 % (+3,6 % gegenüber April 2025), Butter mit +21,6 % (-1,4 % gegenüber April 2025) und pflanzliche Öle mit +10,3 % (-1,6 % gegenüber April 2025). Billiger als im Vorjahresmonat waren im Mai 2025 dagegen insbesondere Zucker mit -39,9 % (-3,0 % gegenüber April 2025) und Schweinefleisch mit -4,5 % (+3,0 % gegenüber April 2025).

Gebrauchsgüter waren im Mai 2025 um 1,6 % teurer als ein Jahr zuvor (+0,2 % gegenüber April 2025).

Leichter Preisrückgang bei Vorleistungsgütern gegenüber Mai 2024

Die Preise für Vorleistungsgüter waren im Mai 2025 um 0,2 % niedriger als im Vorjahresmonat und 0,2 % niedriger als im Vormonat.

Getreidemehl kostete 3,5 % weniger als im Mai 2024 (unverändert gegenüber April 2025). Chemische Grundstoffe waren 2,4 % günstiger als im Vorjahresmonat (-1,1 % gegenüber April 2025).

Die Preise für Metalle sanken gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,3% (-0,3 % gegenüber April 2025). Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren 5,2 % billiger als im Mai 2024 (-0,8 % gegenüber April 2025). Kupfer und Halbzeug daraus kosteten 5,7 % weniger als im Mai 2024 (+0,8 % gegenüber April 2025). Die Preise für Betonstahl lagen dagegen im Vorjahresvergleich 1,7 % höher (-0,3 % gegenüber April 2025).

Glas und Glaswaren waren 0,9 % günstiger als im Vorjahresmonat (+0,8 % gegenüber April 2025), Hohlglas war 6,1 % billiger als im Mai 2024 (unverändert gegenüber April 2025).

Preissteigerungen gegenüber Mai 2024 gab es unter anderem bei Papier, Pappe und Waren daraus mit +3,2 % (+0,4 % gegenüber April 2025). Futtermittel für Nutztiere waren 0,8 % teurer als ein Jahr zuvor (-1,0 % gegenüber April 2025).

Holz sowie Holz- und Korkwaren kosteten 5,0 % mehr als im Mai 2024 (+0,4 % gegenüber April 2025). Nadelschnittholz war 13,0 % teurer als im Mai 2024 (+1,4 % gegenüber April 2025). Dagegen war Laubschnittholz 2,4 % günstiger als im Vorjahresmonat (+0,2 % gegenüber April 2025).

Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Nachfolgend zehn besonders praxisrelevante Fragen mit den passenden Antworten, die häufig im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Handelsvertreterverträgen gestellt werden.

Nachfolgend zehn besonders praxisrelevante Fragen mit den passenden Antworten, die häufig im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Handelsvertreterverträgen gestellt werden.Brauche ich einen schriftlichen Handelsvertretervertrag mit meinem vertretenen Unternehmen?

Ein schriftlicher Vertrag ist in den meisten EU-Mitgliedstaaten keine zwingende Voraussetzung für das Zustandekommen eines Handelsvertreterverhältnisses. Dennoch ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages aus folgenden Gründen dringend zu empfehlen:

- Rechtswahl: Bei grenzüberschreitenden Verträgen stellt sich regelmäßig die Frage, welchem nationalen Recht der Vertrag unterliegt. Dieses kann (und sollte) im Vertrag festgelegt werden.

- Rechtsklarheit: Ein schriftlicher Vertrag konkretisiert unklare gesetzliche Regelungen und hilft, Rechte und Pflichten der Vertragsparteien eindeutig zu definieren.

- Beweisfunktion: Im Streitfall können mit einem schriftlichen Vertrag z. B. Höhe und Entstehung von Provisionsansprüchen leichter bewiesen werden.

Kann mein Vertrag „europäischem Recht“ unterliegen?

Nein, das ist nicht möglich. Zwar existiert seit dem Jahre 1986 die EU-Handelsvertreterrichtlinie, welche die Handelsvertreterrechte der Mitgliedstaaten weitgehend harmonisiert hat. Diese Richtlinie richtet sich jedoch ausschließlich an die Mitgliedstaaten, nicht an die Vertragsparteien. Sie kann daher nicht als eigenständiges anwendbares Recht vereinbart werden.

Stattdessen muss stets das Recht eines konkreten Staates gewählt werden – etwa deutsches, französisches oder italienisches Recht. Eine Klausel, die auf „europäisches Recht“ verweist, ist auslegungsbedürftig. Lässt sich kein konkreter nationaler Rechtsbezug ermitteln, greifen internationale Kollisionsnormen (siehe hierzu die Antwort auf die folgende Frage).

Welches Recht gilt, wenn keine Rechtswahl getroffen wurde?

Fehlt eine vertragliche Rechtswahl, richtet sich das anwendbare Recht nach internationalen Kollisionsnormen, insbesondere Art. 27 ff. EGBGB in Verbindung mit der Rom-I-Verordnung.

In der Praxis gilt: Erbringt der Handelsvertreter seine vertragscharakteristische Leistung im Inland (z. B. Deutschland), so findet das Recht dieses Staates Anwendung – also in diesem Fall deutsches Recht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich aus den Gesamtumständen nichts Gegenteiliges ergibt.

Regelt eine Rechtswahlklausel automatisch auch den Gerichtsstand?

Nein. Die Rechtswahl betrifft ausschließlich das anzuwendende materielle Recht. Der Gerichtsstand ist separat zu regeln – idealerweise ebenfalls vertraglich.

Fehlt eine Gerichtsstandvereinbarung, wird der zuständige Gerichtsstand bei innereuropäischen Sachverhalten durch die Brüssel-Ia-Verordnung (EuGVVO) bestimmt. Zuständig ist in der Regel das Gericht am Sitz des Handelsvertreters. Bei außereuropäischen Vertragsverhältnissen greifen ggf. bilaterale Abkommen oder das nationale Zivilprozessrecht – eine einzelfallbezogene Prüfung ist erforderlich.

Was bedeuten die Begriffe „exclusive agent“, „sole agent“ und „non-exclusive agent“?

Diese Begriffe beschreiben den Umfang der Gebietsexklusivität:

- Exclusive Agent: Der Handelsvertreter erhält Exklusivität im Vertretungsgebiet – weder das Unternehmen noch andere Handelsvertreter dürfen dort tätig werden. Ein so bezeichneter Handelsvertreter besitzt das sog. Alleinvertretungsrecht.

- Sole Agent: Der Handelsvertreter ist der einzige Vertreter im Gebiet. Das vertretene Unternehmen darf jedoch selbst direkt Kunden ansprechen. Für derartige Direktgeschäfte kann dem Handelsvertreter ein Provisionsanspruch zustehen.

- Non-exclusive Agent: Weder Gebietsschutz noch Alleinvertretungsrecht – das Unternehmen darf weitere Handelsvertreter einsetzen und selbst Geschäfte tätigen. Ein Provisionsanspruch für Direktgeschäfte besteht in der Regel nicht.

Was sind die „Accordi“ in italienischen Handelsvertreterverträgen?

Die Accordi Economici Collettivi (AEC) sind Wirtschaftskollektivverträge für Handelsvertreter, die zwischen italienischen Handelsvertreterorganisationen (Usarci und Fnaarc) und italienischen Unternehmensverbänden (Confindustria und Confcommerio) geschlossen wurden. Sie enthalten branchenspezifische Zusatzregelungen zum italienischen Handelsvertreterrecht, z. B. zur Ausgleichsberechnung mit konkrete Berechnungsformeln.

Der EuGH hat bereits vor längerer Zeit entschieden, dass bei der Anwendung der AEC eine Art „Rosinentheorie“ gilt: Für den Handelsvertreter günstigere Bestimmungen aus den AEC verdrängen die gesetzlichen Regelungen – und umgekehrt.

Die AEC gelten grundsätzlich nur für Mitglieder der vertragsschließenden Organisationen. Sie können jedoch vertraglich auch für andere Parteien verbindlich vereinbart werden, etwa durch ausdrückliche Bezugnahme im Vertrag.

Muss mein vertretenes Unternehmen mir Provision zahlen, wenn der Kunde nicht zahlt?

Ja – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Grundsätzlich entsteht der Provisionsanspruch, sobald das Geschäft ausgeführt ist. Die spätere Zahlungsverweigerung des Kunden lässt den Anspruch nicht automatisch entfallen. Der Provisionsanspruch entfällt nur, wenn endgültig feststeht, dass der Kunde nicht zahlen wird. Das vertretene Unternehmen muss hierzu zumutbare Maßnahmen zur Eintreibung der Forderung ergreifen (z. B. Mahnungen, Klage). Ist der Zahlungsausfall durch das vertretene Unternehmen selbst verschuldet (z. B. mangelhafte Lieferung), bleibt der Provisionsanspruch gleichwohl bestehen.

Kann das Nichterreichen eines Umsatzziels eine fristlose Kündigung rechtfertigen?

Grundsätzlich ja. § 89a HGB bestimmt, dass der Handelsvertretervertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden kann. Vergleichbare Vorschriften finden sich in den Handelsvertretergesetzen aller EU-Mitgliedstaaten. Was ein wichtiger Grund im Sinne der Vorschrift ist, wird gesetzlich nicht geregelt. Daher haben die Vertragsparteien in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, sich vertraglich darauf zu verständigen, was für sie ein wichtiger Kündigungsgrund ist. Befindet sich im Handelsvertretervertrag eine Vereinbarung über einen Mindestumsatz und wird an das Verfehlen des Mindestumsatzes das Recht der fristlosen Kündigung geknüpft, stellt das Verfehlen des Umsatzziels einen wichtigen Grund im Sinne der genannten Vorschrift dar.

Kann ein Handelsvertretervertrag wegen Alters vom Handelsvertreter ausgleichserhaltend gekündigt werden? Und ist das auch möglich, wenn die Handelsvertretung eine juristische Person, z.B. GmbH, ist?

Sofern der Handelsvertreter eine natürliche Person ist, kann er bei Erreichen der Altersgrenze – in Deutschland die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung – grundsätzlich in allen EU-Mitgliedstaaten den Vertrag ausgleichserhaltend kündigen. Allerdings ist hierbei auf die geltende Altersgrenze des Landes, dessen Recht auf den Handelsvertretervertrag anzuwenden ist, zu achten.

Ist die Handelsvertretung eine juristische Person, z.B. eine GmbH, gilt dies nur eingeschränkt. Nach der Rechtsprechung deutscher Gerichte kann eine juristische Person – z. B. eine GmbH – ausgleichserhaltend kündigen, wenn die handelnde Person, die für die Erfüllung des Handelsvertretervertrags maßgeblich war, altersbedingt ausscheidet. Voraussetzung ist allerdings, dass das Vertragsverhältnis personengeprägt war und damit sozusagen mit der Person des ausscheidenden Gesellschaftergeschäftsführers „steht und fällt“. In anderen EU-Staaten wird das regelmäßig anders beurteilt: Dort lehnt die Rechtsprechung ein ausgleichserhaltendes Kündigungsrecht für juristische Personen ab, da diese „nicht altern“ können.

Bekommt ein Handelsvertreter am Vertragsende immer eine Ausgleichszahlung in Höhe einer Jahresprovision?

Die Handelsvertreterrichtlinie verpflichtet zwar alle Mitgliedstaaten, einen finanziellen Ausgleichsanspruch oder eine gleichwertige Entschädigung vorzusehen. Eine Zahlung immer in Höhe einer Jahresprovision ist allerdings nicht vorgesehen. Die Antwort auf diese Frage ist somit vielschichtig. Im ersten Schritt ist zu klären, ob der Handelsvertreter einen Anspruch auf Ausgleichs- oder Schadensersatzzahlung hat. Letzteres ist der Fall, wenn französisches Recht auf den Vertrag Anwendung findet oder bei Anwendung des Rechts des Vereinigten Königreichs sich die Vertragsparteien vor Beginn der Zusammenarbeit nicht ausdrücklich auf die Zahlung eines Ausgleichs bei Vertragsbeendigung geeinigt haben. Kommt das Schadensersatzsystem zur Anwendung, erhält der Handelsvertreter nach ständiger Rechtsprechung französischer Gerichte i.d.R. einen Betrag in Höhe von zwei Jahresprovisionen.

Kommt das deutsche Ausgleichssystem zur Anwendung, ist die Berechnung des zutreffenden Geldbetrags äußerst komplex. Grob zusammengefasst wird der Ausgleich wie folgt errechnet:

In einem ersten Schritt wird anhand der vom Handelsvertreter geworbenen Neu- oder intensivierten Altkunden der sogenannte Rohausgleich berechnet. Grundlage hierfür sind die mit diesen Kunden in den letzten 12 Monaten erzielten Provisionseinnahmen. Der errechnete Betrag wird für drei bis fünf Jahre in die Zukunft gespiegelt, wobei für jedes Jahr rund 20% des jeweils neu errechneten Betrags in Abzug zu bringen sind (sog. Abwanderungsquote). Die Summe, die sich aus der Addition des für jedes der fünf Jahre ermittelten Betrags ergibt, wird einer weiteren Summe, nämlich dem Höchstbetrag, gegenübergestellt. Dieser Betrag ist die durchschnittliche Jahresprovisionseinnahme des Handelsvertreters der letzten fünf Jahre seiner Tätigkeit bzw. bei kürzerer Tätigkeit anhand dieser Zeit. Die sich aus dem Vergleich ergebende niedrigere Summe ist dem Handelsvertreter als Ausgleich zu zahlen.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Ausgleichsanspruch ist ein zentrales Thema bei der Beendigung von Handelsvertreterverträgen – insbesondere auch im grenzüberschreitenden Kontext.

- Rechtswahlklauseln und die Vertragsgestaltung entscheiden maßgeblich darüber, ob und in welcher Höhe ein Ausgleich bzw. eine Entschädigung gezahlt werden muss.

- Eine pauschale Annahme, es gebe immer „eine Jahresprovision“, ist rechtlich nicht haltbar. Wer als Handelsvertreter langfristig plant, sollte den Vertrag und die nationale „Ausgleichsregelung“ genau prüfen lassen – idealerweise vor Vertragsschluss.

1. Aktuelle Rechtsprechung zur Fahrtenbuchauflage

1. Aktuelle Rechtsprechung zur Fahrtenbuchauflage2. Unfallschaden beim Autoverkauf

1. Aktuelle Rechtsprechung zur Fahrtenbuchauflage

Wenn nach einem Verkehrsverstoß der verantwortliche Fahrer nicht ermittelt werden kann, kann dem Fahrzeughalter gemäß § 31a StVZO eine Fahrtenbuchauflage drohen. Voraussetzung dafür ist, dass die Behörde alle zumutbaren Maßnahmen zur Fahrerermittlung unternommen hat, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter.

Besonders wichtig ist das für Firmenfahrzeuge:

Der Halter kann sich nicht darauf berufen, den Fahrer nicht zu kennen. Auch interne Regelungen, wonach Mitarbeiter für Verstöße selbst haften, entbinden nicht von der Pflicht zur Dokumentation. Das zeigt ein aktueller Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (11.06.2024, AZ: 11 CS 24.628).

Der Fahrzeughalter muss Dienstfahrten so dokumentieren, dass auch unabhängig von Erinnerungen der jeweilige Fahrer später nachvollziehbar bestimmt werden kann. Fehlt diese Dokumentation, trägt der Halter das Risiko – eine Fahrtenbuchauflage ist dann zulässig.

Auch vertragliche Vereinbarungen mit Mitarbeitenden helfen wenig. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf urteilte am 26.06.2024 (AZ: 14 L 1352/24), dass solche Absprachen intern vielleicht sinnvoll seien, für die Behörde aber keine Relevanz haben. Verantwortlich bleibt der Halter.

Ebenfalls entscheidend ist das Handeln der Behörde. Sie muss eigene Ermittlungen anstellen und darf sich nicht allein auf Zeugenfragebögen verlassen, so urteilte das Verwaltungsgericht Berlin am 26.06.2024 (AZ: 37 K 11/23):

Eine Fahrtenbuchauflage ist nicht gerechtfertigt, wenn die Fahrerermittlung möglich gewesen wäre – etwa durch den Abgleich von Blitzerfotos mit öffentlich zugänglichen Bildern (z. B. Google-Bilder).

Tipp für Halter:

Wer sich als Halter nicht sicher ist, sollte keine Angaben zum Fahrer machen. Nur wenn die Behörde ihre eigenen zumutbaren Ermittlungen anstellt, ist eine Fahrtenbuchauflage gerechtfertigt.

2. Unfallschaden beim Autoverkauf

Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Itzehoe (17.01.2025, Az.: 3 O 163/24) zeigt deutlich: Gebrauchtwagenhändler müssen beim Verkauf eines Fahrzeugs umfassend und wahrheitsgemäß über Unfallschäden aufklären – insbesondere dann, wenn es sich um einen reparierten Totalschaden handelt.

Im konkreten Fall hatte ein Händler im Kaufvertrag lediglich den Hinweis „reparierter Schaden vorne links“ aufgenommen. Damit kam er seiner Aufklärungspflicht nicht ausreichend nach, denn diese Formulierung ließ den Käufer über das tatsächliche Ausmaß des Schadens im Unklaren. Die Folge: Der Käufer konnte den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Das Gericht stellte klar: Ein solcher Hinweis kann den Eindruck erwecken, es handle sich um einen kleineren Schaden, nicht aber um einen Totalschaden. Für den Käufer ist aber entscheidend, ob das Fahrzeug schon einmal einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat – denn das beeinflusst den Wert und die Kaufentscheidung maßgeblich.

Fazit für Händler:

Wer Schäden verharmlost oder unvollständig beschreibt, riskiert rechtliche Konsequenzen. Ein reparierter Totalschaden muss eindeutig benannt werden – etwa durch die Angabe: „Fahrzeug hatte wirtschaftlichen Totalschaden, vollständig repariert“. Nur so ist der Käufer ordnungsgemäß informiert, und der Verkauf rechtlich sicher.

Denkort Bunker Valentin

Denkort Bunker ValentinDie letzte Veranstaltung des CDH NOW! vor der Sommerpause fand im nördlichen Teil von Bremen statt. Der Denkort U-Boot-Bunker Valentin wurde während des Zweiten Weltkrieges von 1943 bis März 1945 in Bremen-Rekum gebaut. Der Rundgang durch den größten freistehenden Bunker Deutschlands verdeutlichte eindringlich anhand von Zeitzeugenberichten, unter welchen Umständen hier Zehntausende von Zwangsarbeitern ausgebeutet wurden, um ein Gebäude, das letztendlich nie fertiggestellt wurde, zu errichten.